發布日期:2022-04-26 點擊率:248

近日,美國跨領域工業巨頭 Honeywell 集團宣布,其量子計算研究團隊已經制造出目前世界上性能最優的量子計算機,并已與微軟的云量子計算服務 Azure Quantum 合作,將該設備向企業級用戶開放使用,標價約為每小時一萬美元。

霍尼韋爾量子計算機的量子體積(Quantum Volume)為 64,其功能是業界下一個替代產品的兩倍。“使我們的量子計算機如此強大的是擁有最高質量的量子位和最低的錯誤率。” 霍尼韋爾量子解決方案公司(Honeywell Quantum Solutions)總裁 Tony Uttley 表示。

但說歸說,谷歌之前還說自己實現了量子計算中,象征著碾壓經典計算運算能力的量子優越性,結果后來遭到了各種質疑,甚至還被國內的阿里 “糾正了錯誤”,而若想了解此次 Honeywell 為何敢稱自己的設備為行業老大,我們首先需要了解 “量子體積” 這一概念。

量子體積由 IBM 在 2017 年提出,是用于衡量量子計算設備的計算能力的一個綜合指標。

在此前,甚至是直到最近,很多媒體或公司在宣傳時還都是會以 “一臺設備有多少量子比特” 來衡量一臺設備的實際計算能力,但這其實是一種極不嚴謹的做法,原因是量子比特會因噪聲或自身特性而退相干,也就是脫離其能正常工作的狀態,而一臺設備所使用的量子比特總數越多,其整體的噪聲也就越高,而當退相干的量子比特達到一定數量時,計算便會崩潰。

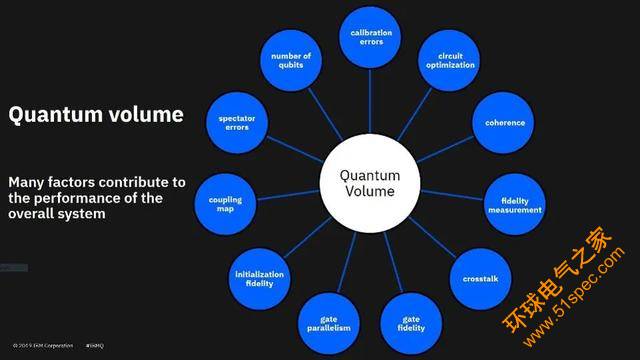

圖 | 構成量子體積的因素表(來源:IBM)

這里,我們可以用選購汽車的例子來類比,看看 “用不同標準衡量量子計算設備的計算能力” 所帶來的實際效果。

一般,在我們考慮要不要買一輛車時,都會根據它的綜合性能做出判斷。而只通過一臺量子計算設備使用了多少個量子比特來衡量該設備的計算能力,就好比是只告訴你一輛車有多少個座位,然后讓你判斷這輛車好不好一樣,盡管是一項重要參考指標,但非常片面,不能給人一種 “全局感”。相比之下,量子體積這一概念則更像是綜合了車的發動機參數、內飾參數、能乘幾人、車內空間和續航能力等多方面信息,最終匯集成一個綜合性指標,它能讓你一下就知道這輛車究竟是好是壞。

事實上,根據 IBM 所發布的信息,其所設計的量子體積參數其實是源于一個 “量子計算深度” 的概念,由于一些源于量子物理的根本問題,量子計算機在運算時所使用的量子門不可避免地會產生運算誤差,而量子計算設備能在運算誤差大到運算結果喪失意義前,所能進行的最大運算量,就是量子計算機的計算深度。

當然,一臺設備的量子比特數與深度值之間,存在著一種 “類反比” 的關系。如之前所提到的噪聲問題,一臺設備所用的量子比特越多,其系統的復雜性也就越高,其計算也就越容易出錯,但由于根據可用的量子比特數,可運行量子計算的算法也會不一樣,僅僅單看一臺設備的計算深度其實也并不靠譜,比如一臺僅有兩量子比特的設備的計算深度雖然大到不行,但其能實際進行的運算卻少的可憐,可以說并不具有太大的實際意義。

這也正是 IBM 提出量子體積這一概念的初衷,即整合多個用于衡量量子計算設備的計算能力的指標,用一個綜合指標全面地衡量一臺量子計算設備的真實運算能力,結束業內衡量標準不統一的亂象。

因此,在綜合了包括 “量子比特數、容錯率、量子門的并行性、相干性、量子比特間的量子態串行的可能性” 等一系列參數在內的各種指標后,IBM 提出了 “量子體積” 這一用于評估量子計算設備運算能力的綜合性能值,從某種程度上重新定義了衡量量子計算運算能力的方法。比如很多情況下,如果給定量子比特的數量,研究者還可通過優化設備的其它設定,權衡每個參數每增加一點或減少一點對計算性能所帶來的影響,使設備的計算性能達到最優,就好比汽車工程師在設計一款車時,是注重載客量多增加一個座位,還是注重車的速度和起步加速時間,少加一個座位,設計量子計算機的研究人員也需在各項參數之間做好平衡,才能實現其理想的最優結果,并通過量子體積這一參數直觀地顯示出,調整每個參數對整體運算性能所構成的影響。

圖 | IBM的 20 量子比特設備的運算能力優化歷程 (來源:IBM)

在量子計算領域,Honeywell 憑借其此前在低溫物理及激光設備制造上的經驗,于五年前組建了一支由一百多名工程師和研究員所組成的量子計算研發團隊,并一直將主要研究方向放在 “量子計算機的實際構建” 上。

如今,這臺號稱當今最強量子計算機的問世,顯然是個里程碑。Honeywell 官方披露了它的部分構建細節。

這臺量子計算機的 “主機”,是一個不銹鋼球體構建的超高真空室,大約有一個籃球那么大,有可以接收激光的入口,內部是真空的,其真空度比外太空還小五倍。用液氦對該腔室進行低溫冷卻,以使其中的芯片離子阱系統保持在零下 263℃(絕對零度以上 10 度,比冥王星表面溫度低)附近。

離子阱系統的主體是一個硅芯片,其約有四分之一表面被金子所包裹。在腔室內,電場使單個原子懸浮在離子阱上方 0.1 毫米處。科學家用激光照射這些帶正電荷的原子,來進行量子操作。

同時,有很多外部設備用來控制量子計算機。控制系統必須精確地操縱數百個獨立的電信號,進而在量子信息算法中以復雜的舞蹈形式移動離子(量子比特)。由于所有操作都是通過激光完成的,因此在光學平臺上排列了多個光學元件,每個光學元件都指定了正確的光的顏色。所有這些基礎設施占用了大約兩個大光學平臺(大約 5 英尺寬和 20 英尺長),這占用了很大的空間,因為真正的計算能力是由盤旋在離子阱表面上的幾個原子所產生的。

根據 Honeywell 目前所提供的信息,此次推出的設備的量子體積值為 64,相比之下,IBM 目前已知的最新機器(于今年一月時公布)的量子體積值僅為 32。而谷歌雖然曾于去年秋季宣布其所研制的一臺 53 量子比特的設備已經實現量子優越性,在 200 秒內就解決了一個經典計算機需花費一萬年才能完成的運算,但后來“經典計算機是否真的需要花費一萬年才能完成該運算”這一問題一直在業內爭議不斷。比如 IBM 就曾質疑谷歌低估了經典計算的運算能力,認為其在研究中測試所用那個運算問題其實可以在對運算策略進行優化,并采用先進算法(比如張量網絡)的情況下,經典計算機可能僅需幾天就能完成;而國內的阿里研究團隊也曾于前段時間發文稱,在特定條件下,經典計算僅需 20 天就能完成谷歌之前測試所用的 “那個經典計算需算一萬年” 的運算問題。同時,針對另一個谷歌認為經典計算需花費約1年時間才能完成的運算,阿里的團隊所開發的經典算法在對運算做出特定限制的情況下,僅用了谷歌量子計算機所用時間的一半,就完成了運算。

然而,雖然綜合考量了各個因素的量子體積理論上會比單純的量子比特數更為可靠,但也并不是所有人都認可這一衡量標準。比如在業內名譽頗佳的量子計算研究者、德州大學的 Scott Aaronson 就曾在今年 3 月時發博客稱,“盡管 ‘量子體積’ 確實是往正確的方向邁出了一步(在整合標準的意義上),但我并不認為它能真實地體現一臺量子計算設備的實際運算能力。要知道,我們離所謂的‘量子優越性其實還差的很遠,雖然統一衡量標準很重要,但這并不足以幫我們解決實際問題。’”

長久以來,量子計算機一直被人們賦予著 “能解決那些我們當前無法解決的問題” 的期許,如交通和氣候變化問題,而就目前看來,雖然仍有爭議,但 Honeywell 此次所推出的設備或確實能被稱作是目前業內能力最強的 “通用型” 量子計算機。

早在今年 5 月,摩根大通的研發主管 Marco Pistoia 就曾表示,“摩根大通期待與 Honeywell 在信用風險評級和欺詐偵測算法上的合作”,并稱 “摩根大通十分看好此次與 Honeywell 合作并使用 Honeywell 所研發的量子計算設備的機會。”

除了摩根大通,Honeywell 稱還有其它許多公司也對在云端租賃其設備抱有很大興趣,但尚未透露這些公司的名稱。

對未來的進展,Honeywell 也是雄心勃勃,預計其所研發的量子計算設備將在未來 5 年內,每年都能將量子體積提升 10 倍,并稱公司正將量子計算從理論帶入現實,逐漸將量子計算真正用于解決實際問題。

對此,IBM 的發言人 Steve Tomasco 表示,IBM 也將于今年年內推出一臺量子體積為 64 的量子計算設備,并稱 “IBM 很高興業內承認 ‘量子體積’ 這一標準的群體正在逐漸擴大。” 而谷歌則還未對 Honeywell 此次所取得的進展做出任何回應。